Il rave nasce alla fine degli anni ’80 nel clima di contestazione politica e nella più profonda frustrazione giovanile propria di quegli anni.

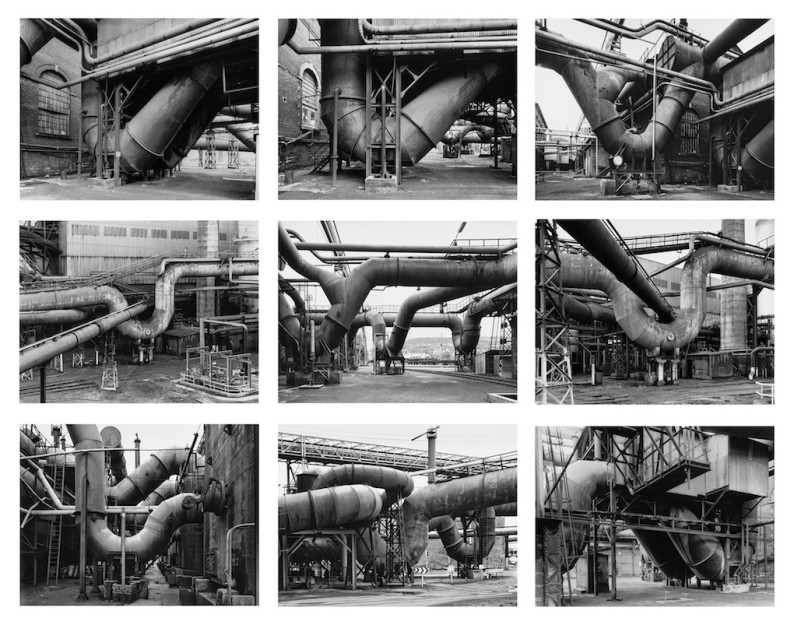

I giovani denunciano il loro disagio interiore attraverso l’occupazione di spazi abbandonati in cui danzare. Il palcoscenico di tale sfogo diventano i “mostri” nelle periferie delle grandi metropoli, decadenti quanto affascinanti, degni dei viaggi fotografici di Bernd e Hilla Becher. Gli occhi dei coniugi Becher enfatizzavano l’aspetto esistenziale di questi luoghi in disuso,altrettanto fa il popolo ravers.

Queste strutture fatiscenti prendono nuova vita, divengono del T.A.Z. (temporary autonomous zone) eludendo temporaneamente gli schemi del controllo sociale.

La scelta delle fabbriche dismesse evidenzia l’ulteriore affronto e protesta verso la proprietà privata e lo sdegno per la disoccupazione dilagante dell’epoca.

Nella notte quei luoghi di produzione, di catene di montaggio alla “Metropolis” del ventunesimo secolo e per ironia della sorte dell’omologazione dell’uomo diventano luogo di aggregazione e di uguaglianza. L’uguaglianza sì, ma quella tipica della subcultura dell’emarginazione e del diverso.

Il rave in quanto “festa” illegale è un attacco a una visione commerciale classica della discoteca e del denaro. Nega in assoluto la glorificazione del Dj come entità a se stante: è il popolo che danza il motore.

I primi rave presero vita nelle fabbriche abbandonate nella periferia di Detroit. Dove, come oggi, si ascoltava musica ad alto volume dal ritmo incalzante in un’atmosfera tra il trapassato ed il futuro cibernetico.

Congiunzione tra il “ritmo ossessivo la chiave dei riti tribali”, che cantava Franco Battiato e “l’esorcismo musicale-coreutico-cromatico” di cui parlava Ernesto De Martino riferendosi ai Tarantati del profondo Sud. Sostituendo però i musicisti con strumenti classici con i sintetizzatori, qualche luce in più, musica continuata per giorni interi ed il rito è lo stesso. Il tutto unito alla ricerca di stati modificati di coscienza tipica delle società primitive. Non a caso la “band”, dette volgarmente, che animano i rave party prendono il nome di Tribe, delle vere e proprie tribù.

Il popolo ravers dunque un popolo da esorcizzare, una transumanza in trance che si muove dagli States e invade l’Europa.

Mentre negli Stati Uniti il fenomeno rimase relegato nei Club, in luoghi come la Gran Bretagna e la Francia la repressione governativa “costrinse” i giovani a spingersi fuori dalle città organizzando feste illegali.

Negli anni ’90 la Spiral Tribe utilizza per la prima volta il termine Free Party nei loro flyer, segnando così un momento fondamentale per quella che è ormai diventata a tutti gli effetti una cultura.

L’ Italia in questi anni diventa colonna portante del movimento in pieno fermento. Ci si sposta in camper, caravan, tir, vecchi scuolabus, con cani, gatti e prole al seguito.

Carovane di Travellers, i nomadi 2.0, invadono la periferia romana. Appena fuori Roma, sulla Pontina, si erge il “Bat segnale” della Fintech con tanto di elicottero sul tetto del capannone.

Una zona temporaneamente autogestita che abbandona il temporaneo riconducibile allo spazio/tempo e diventa una vera e propria città, fatiscente e fascinosa in continua attività.

I bambini che scorrazzavano durante il giorno, la musica che veniva fuori da ogni buco della struttura, odorava di cucina e di vita. Tra le tute da lavoro, l’odore di grasso e gli abiti fluorescenti la notte era teatro di fumi,polvere,erte e frastuoni illegali. Una visione romantica lo so, ma io c’ero. Indubbiamente un fascino sinistro, che morì con il finire degli anni ’90, dopo le diverse morti più o meno sospette che avvennero al suo interno. Ed ora, cosa rimane degli sciamani del virtuale? Coloro che hanno camminato sull’oceano con il cuore a 180 BPM? Il rave è un vecchio uomo represso che muore?

Redatto da: VANIA ISABELLI

Leave A Comment